校学生民族乐团承办 “基本乐理入门:节奏与节拍” 美育课程

为助力校内音乐爱好者夯实理论基础、推动民族音乐文化的学习与传播,校学生民族乐团于2025年10月12日16:00-18:00在第二教学楼2204教室开设“基本乐理入门”第一课——“节奏与节拍”专题教学活动。课程以李重光《基本乐理通用教材》为核心材料,由邓凯宁担任主讲、杨书泰担任助教,吸引了来自不同院系的三十余名同学参加。

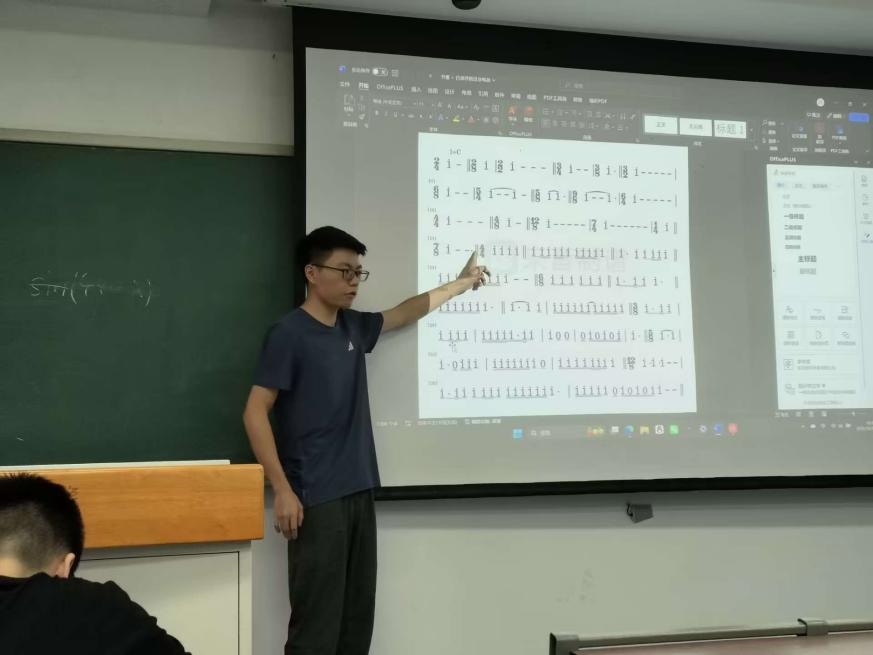

邓凯宁讲解基本节奏型

本次课程由校学生社团管理指导委员会主办,校学生民族乐团组织承办,为“中华音韵”美育课程乐理基础教学板块的课程,围绕“节奏与节拍”的基础知识与听辨实践,系统梳理从概念到应用的完整学习路径,帮助同学们在短时间内建立清晰的节奏认知框架。

课程伊始,乐团团长杨书泰介绍本课程以及主讲人信息。接着,邓凯宁以生动的案例导入。课堂从三组核心概念入手,厘清时值-节拍-速度的关系:每个音符的持续时间称为时值;将音符序列的结构划分形成节拍;BPM(Beats Per Minute)定义拍子的速度。在此基础上,主讲人指出,“节奏”是在一定节拍与速度之下,声音的振幅/频率/音色等维度呈现的规律性变化:打击乐更强调振幅起伏,旋律乐器更多体现频率走向。课堂强调节拍感知具有一定主观性——例如6/8的“强-弱-弱-次强-弱-弱”、3/4+2/4的主观分组,或在4/4大拍中体会“三拍子感觉”等,都反映了听感对节拍标记的影响。理论讲解结合教材要点,帮助同学们在概念层面建立坐标系。

在听辨与风格对比环节,课程以“稳定与变化”为主线组织素材:同学们在循环保留与密度增减中体会稳定感与变化感的平衡;随后以“正拍与反拍”为最大分类依据,分别在流行、摇滚、朋克、迪斯科与雷鬼、Ska、R&B等例式中训练重拍位置的敏感度;再进一步体验切分、附点等带来张力与推进的节奏设计;在选讲部分,延展到更具风格化的Swing/Shuffle与Layback律动,帮助同学把“听感-术语-写作”三点连线,形成可迁移的创作与合奏意识。

在实例演练部分,课堂从“基本音符与休止符”切入,结合《丝绸之路》《狂想曲》等经典民族音乐片段进行识谱与扒谱练习,并通过现场视唱与多声部音频对比,引导同学们体会汉族“秧歌节奏”、蒙古族“马蹄节奏”等不同节奏型所承载的情绪与律动;在此基础上,主讲人延伸示范“摇摆节奏与律动感受”,使大家在体验中将民族音乐的节奏特点与现代音乐语汇建立关联。

互动环节中,同学们积极提问,围绕“重拍定位”、“切分听感”、“稳定与变化的拿捏”等问题展开讨论。主讲与助教针对个别同学的节奏感知难点进行一对一击拍指导,现场学习氛围热烈,参与度高。

认真聆听讲解的同学

通过本次课程,参与者系统掌握了“节奏与节拍”的核心知识,并在跨风格的听辨与实操中建立了稳定—变化的节奏设计意识,为今后的演奏、编配与合奏打下坚实基础。此次课程的成功举办,不仅让参与学员系统掌握了节奏与节拍的核心知识,更激发了大家对民族音乐理论学习的热情。课程团队表示,后续校学生民族乐团将持续围绕音高、音程、和弦、调式调性及曲式等乐理核心内容开展系列教学,为学员演奏、创作与音乐分析能力的提升筑牢根基,助力更多人走进丰富多彩的民族音乐世界。